Battlecry… Battlecry…

Battlecry… Battlecry…

“Some days, some nights

Some live, some die

In the way of the samurai

Some fight, some bleed

Sun up to sun down

The sons of a battlecry”

Poucos temas de abertura resumem tão bem o sentimento de uma série quanto Battlecry, e ainda menos cenas iniciais são visualmente tão impactantes quanto a que abre Samurai Champloo. O cenário detalhadíssimo, as múltiplas tonalidades do por do sol, tornadas ainda mais impressionantes pelas sombras acentuadas e bastante escuras, os cortes secos, a fluidez da movimentação – tudo tem um caráter cinematográfico, que em nada remete à estaticidade e à economia que caracterizam as animações japonesas convencionais. A quebra com a linguagem televisiva e o empenho de recursos usados nas grandes telas são propriamente características que tornaram Cowboy Bebop um dos animes mais célebres da história, e, conforme demonstrado logo na sequência inaugural, seu diretor, Shinichiro Watanabe, tinha a intenção de ir ainda mais longe com seu projeto seguinte.

Mas levar o espectador ao local de execução de dois ronins, nomeados Mugen e Jin, da forma mais imersiva possível é apenas uma metade do golpe que a cena representa. A outra parte se encontra no esforço de tirá-lo de lá da forma mais violenta possível. E é por isso que, antes que desçam as espadas que selariam os destinos de nossos heróis (?), somos abruptamente transportados para o Japão contemporâneo, onde, ao som de uma batida de hip hop, um transeunte vestido a caráter passa em frente a um cenário de paredes grafitadas. E então, com um movimento de scratch, como se um disco estivesse sendo tocado ao contrário ou como se uma fita estivesse sendo rebobinada, a Era Tokugawa volta a ser o palco da ação.

Em rigor, essa cena sintetiza com precisão a proposta de Samurai Champloo, proposta esta tão simples quanto inovadora: unir o jidaigeki (traduzido como “drama histórico” ou “drama de época”, trata-se do gênero em que são narradas histórias situadas em períodos anteriores à modernidade japonesa, sobretudo o Sengoku e o Tokugawa) e a cultura hip hop. Mas como juntar duas coisas que estão separadas por séculos de história? Ora, não há como, ao menos não de forma estritamente séria. Assim, os anacronismos, os absurdos e as brincadeiras estão na gênese de Samurai Champloo, o que se percebe já no título: samurai, talvez o traço da cultura nipônica mais conhecido mundo afora, remete a romântica, solitária e honrada figura regida por um rígido código moral, ao passo que champloo provém de champuru, palavra do dialeto de Okinawa que significa “misturado”, “colocado junto”. E o anime se propõe justamente a misturar, ou melhor, remixar tradição e atualidade não só no âmbito histórico, mas também no narrativo, o que fica evidente antes mesmo da cena inicial já narrada, quando, logo após a música de abertura, o seguinte aviso invade a tela:

Porém, a fim de compreender tudo o que essa animação, que recentemente completou uma década, tendo estreado em 20 de maio de 2004 na TV Fuji, realmente representou, acho necessário ignorar o conselho de seus realizadores e, ao invés de apenas calar a boca e aproveitar o show, investigar cada um dos elementos que a levaram a ser o que é, a começar por sua penosa produção, que se arrastou por mais de seis anos até atingir aquela fatídica quinta-feira de estreia.

VERSES FROM THE ABSTRACT:

A reunião do time de produção, a fundação do estúdio Manglobe e os bastidores de um projeto inovador

Yoseatsume Blues é um título que os fãs do trabalho de Watanabe costumam, com toda a razão, desprezar. Esse foi o nome dado a um episódio especial de Cowboy Bebop, conhecido como Session XX e exibido em 26 de junho de 1998 pela TV Tokyo, e que poderia ter marcado o prematuro fim do anime. Felizmente, a série, retirada naquele ponto da rede aberta devido a seus altos índices de violência, foi resgatada logo depois pelo canal a cabo WOWOW, que concluí sua exibição. Ainda assim, esse episódio, que consiste numa recapitulação ácida e repleta de rancor (para vocês terem noção, a coisa termina com a frase “Este não é o fim. Algum dia vocês verão o verdadeiro Cowboy Bebop!”), narrada pelos protagonistas, certamente deixou um gosto amargo na boca do público. Entretanto, aqueles entre os apreciadores de Bebop que vieram a admirar o trabalho seguinte do diretor deveriam ser gratos a esse pequeno infortúnio, pois foi daí que nasceu a centelha do que se tornaria Samurai Champloo.

Mais importante que o fato de ser a alcunha da Session XX, Yoseatsume Blues é o título de uma música de Tsutchie, DJ de um dos mais célebres grupos de rap do Japão, o Shakkazombie, que, aliás, teve sua música Sora wo torimodoshita hi utilizado nesse mesmo episódio. Essas foram as duas únicas faixas de hip hop em meio a infinidade de canções que compõem a trilha sonora de CowBe, mas foram o bastante para causar uma forte impressão em Watanabe. Tão forte que ele decidiu de imediato que queria que Tsutchie fornecesse a música para seu próximo projeto. Conforme revelado pelo diretor numa das entrevistas presentes no artbook Roman Album: Samurai Champloo (um excelente guia que todo fã da série deveria ter, lançado nos EUA pela editora Dark Horse, e usado como principal fonte não só para essa parte do texto, mas para todo o restante dele, e cujas principais partes eu disponibilizei aqui), a ideia do anime nasceu exatamente nesse período, não só em razão das músicas já mencionadas, mas também por conta de certa fadiga para com a ficção científica sentida na época. Em suas palavras: “Quando você se foca em um único projeto por um longo tempo, você quer fazer com que seu trabalho seguinte seja completamente diferente. No meu caso, estive ocupado com Cowboy Bebop, que tem apenas vinte e seis episódios, mas levou um tempão para ser concluído. Conforme a série rumava para o fim, comecei a pensar que queria fugir da ficção científica e trabalhar em algo como um drama histórico envolvendo samurais. O conceito geral [de Samurai Champloo] remonta essa época. Geralmente se diz que Bebop é muito similar a um filme estrangeiro. Bem, eu também gosto de filmes japoneses, então queria que meu próximo projeto seguisse mais essa linha. Seu início foi atrasado, no entanto, porque fui fazer o filme de Bebop e Animatrix”.

Mas acabou sendo justamente em uma ação de divulgação de CowBe que esse novo projeto começou a sair da cabeça de seu idealizador. Foi em uma noite de agosto de 1999, durante um dos poucos concertos que os Seatbelt, banda encabeçada por Yoko Kanno, realizaram ao vivo. Na ocasião, Tsutchie estava atuando como DJ no evento, e ele e Watanabe ficaram cara a cara primeira vez (quando o acordo para a utilização de Yoseatsume Blues foi fechado, o produtor do artista, e não ele próprio, ficou a cargo de tudo, por isso o encontro não ocorreu antes). Eles logos se tornaram amigos e, é claro, o convite para que Tsutchie ficasse à frente da composição musical do então inominado projeto não tardou a chegar. Ele foi, portanto, o primeiro membro da equipe a ser definido, em uma fase em que seu criador não tinha uma companhia de produção, patrocinadores e nenhum outro detalhe em mente. Desse modo, percebe-se que, assim como seu antecessor, Samurai Champloo foi moldado em torno da música e que, como veremos mais adiante, essa é parte vital do produto.

Bem, nesse ponto, o diretor definiu as bases da futura produção: séria uma anime road-trip, protagonizada por uma garota e uma dupla de ronins. Mas a ideia passou um bom tempo sem novos retoques, pois, como já mencionado, Watanabe se viu envolvido com dois grandes projetos: o mundialmente aguardado filme de CowBe e o não menos badalados projeto colaborativo The Animatrix. Este segundo, entretanto, gerou as condições para que dois dos nomes mais importantes para a construção de Champloo se juntassem à equipe em formação.

O primeiro foi Kazuto Nakazawa, um dos mais completos designers e animadores que essa indústria já viu. Na época, ele estava trabalhando no OVA Comedy – integrante do Sweat Punch, outro projeto colaborativo que reuniu artistas de renome –, no Studio 4°C, mesma companhia em que Watanabe estava a criar A Detective Story e A Kid’s Story para os irmãos Wachowski. Eles já haviam se conhecido em 1999, ano em que ambos foram convidados a palestrar na Otakon, e, num dos encontros fortuitos pelo então local de trabalho, Shinichiro, que admirava a simplicidade e eficiência dos designs do outro, o convidou a dar vida aos personagens de seu drama histórico. Mas aquele período era certamente o mais atarefado da carreira de Nakazawa. Afora o trabalho em Comedy, ele estava para se envolver quase que simultaneamente com Ashita no Nadja, para o qual forneceu o character design, com o segmento animado do primeiro volume de Kill Bill, de Quentin Tarantino, ao qual dirigiu com maestria, e com Breaking the Habit, clipe da banda Linkin Park, cuja animação conta com considerável colaboração sua. Em razão desse acúmulo de trabalho, ele inicialmente recusou a oferta. E teve que recusá-la de novo. E de novo. Até que, vencido pelas incessantes investidas de Watanabe, concordou com a ideia, para o contentamento não só do diretor, mas também dos fãs do trabalho entregue, pois Nakazawa, ainda que não tenha podido se dedicar de corpo e alma a Samurai Champloo, foi o grande construtor de sua identidade visual.

“Ao invés de dar aos seus desenhos um monte de detalhes, ele [Nakazawa] os faz funcionar apenas com as silhuetas. Por isso, mesmo que não desenhe cada detalhe, você tem imediatamente uma noção de como é o personagem. E eu pensei que esse estilo fosse combinar com o projeto.”

Assim conta Watanabe na entrevista presente no Roman Album anteriormente mencionada. A constatação é curta, mas precisa: Nakazawa é um profissional que preza pela simplicidade e que, evitando cair na armadilha da estética genérica, consegue transformá-la em marca pessoal. Vide que Champloo é em partes uma fuga de Bebop, a escolha de Nakazawa faz ainda mais sentido, vide que seu estilo é quase a antítese do de Toshihiro Kawamoto, designer que conferia tantos pequenos detalhes, muitos deles inúteis, a seus personagens, que por vezes não sabia o porquê de ter desenhado determinada coisa (é o caso do traço metálico na bochecha de Jet). Já com Nakazawa os detalhes são escassos, mas cada um deles é estritamente importante.

A primeira tarefa do designer foi, obviamente, se focar nos três protagonistas, cujas personalidades já estavam mais ou menos definidas na mente do diretor. Trabalhando em diversos projetos simultaneamente, mais de um ano se passou até que as versões finais de Fuu, Jin e Mugen estivessem prontas. No entanto, essas versões se mostraram uma síntese de seu traço econômico, porém rebuscado, e merecem um momento de atenção.

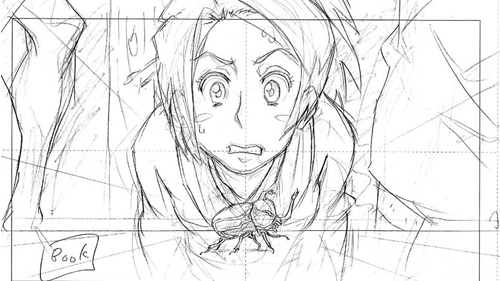

Fuu não foi pensada como a típica garotinha fofa de animes, mas, devido a pressões executivas, acabou se aproximando mais desse modelo. Ainda assim, ela passa ao largo do estereótipo, e muito disso se deve ao confesso esforço feito por Nakazawa no sentido de não transformá-la numa personagem demasiadamente bonita, com muitos atributos físicos. Segundo o próprio artista, esse é um de seus defeitos: ele é incapaz de desenhar figuras deslumbrantes. Na sessão design scroll do já referido artbook, ele comenta que Shino (episódio 11) e os irmãos Niwa (episódio 18), por exemplo, foram descritos pelo diretor como sendo muito atraentes, mas o resultado final foi bastante adverso. E, numa série realística como Champloo, essa limitação se converteu em força, pois suas decisões fizeram Fuu se assemelhar muito mais a garota de 15 anos que deveria ser – o que se constata também nos demais personagens, que, com suas imperfeições físicas e esquisitices, se assemelham muito mais a pessoas reais. Vale ainda comentar que a versão tamanho família da personagem (que aparece no canto da terceira imagem da sequência acima), foi uma ideia do designer, sugerida já no primeiro encontro com o time de produção, e que acabou se tornando uma gag recorrente na série, repetida nos 6º, 15º e 23º episódios.

Mugen, por sua vez, é a própria personificação do elemento estranho, do anacronismo sobre o qual falarei bastante no decorrer do texto. Nada em sua figura se enquadra nas convenções do período em que se passa o anime. A decisão de fazer dele alguém vindo das ilhas Ryukyu, em Okinawa – região cujos habitantes têm a pele mais escura que o grosso da população do arquipélago, senda esta a razão de diversos preconceitos de longa data –, foi tomada por Watanabe logo na fase inicial do projeto, pois, embora seu desejo fosse criar algo mais japonês que sua realização anterior, ele não queria incorrer no erro de dar a Champloo, uma série que trata justamente de intercâmbio cultural, um tom nacionalista. Nakazawa foi hábil ao captar as intenções do diretor, fazendo de Mugen uma figura estranha a todos, e, por isso mesmo, atrativa a todos. Esse choque visual imediato é sem dúvida uma das razões que o alçou ao posto de personagem mais querido pelos fãs.

Do ponto de vista estético, Jin é o mais simplório dos três amigos. Foi pensado como o típico sujeito frio e inabalável da equipe, e, embora com o passar dos episódios vejamos que há muito abaixo da superfície, sua imagem não foge a esse padrão. Mesmo assim, um toque pessoal e anacrónico de Nakazawa se encontra presente nos óculos do personagem. Sim, os óculos já haviam sido criados no período Tokugawa, mas o tipo de armação moderna representada certamente não; isso, inclusive, se tornou uma piada na própria série, pois no 8º episódio descobrimos que esses óculos não possuem grau algum, sendo usados apenas por estilo. Podemos ainda reparar nos sketches de Jin a tentativa do desenhista de aproximar o visual dos samurais e o visual hip hop, vide que ele tentou fazer que os quimonos dos personagens assemelharem-se a jaquetas (o que deu particularmente certo no caso de Nagamitsu, também no episódio 8).

Temos também Momo, o esquilo voador que atua como mascote de Fuu. Infelizmente, não há muito a comentar, pois esse não é, quer falemos do tratamento visual, quer reparemos em sua participação na trama, um personagem tão trabalhado quanto Ein, em Cowboy Bebop.

Minha prolixidade provavelmente já os fez esquecer, mas mencionei que Watanabe entrou em contato com dois nomes que seriam importantíssimos para Samurai Champloo enquanto trabalhava no Studio 4°C. O segundo foi Mahiro Maeda, que também estava colaborando com The Animatrix, dirigindo The Second Renaissance, a meu ver a melhor das histórias da antologia. Uma verdadeira lenda viva que, além de dirigir títulos aclamados como Gankutsuou, é um dos mecha designers mais conceituados de todos os tempos, assinando trabalhos como Top wo Nerae! Gunbuster, The Vision of Escaflowne e Last Exile, Maeda foi convidado justamente para cuidar da parte mecânica do visual da série, desenvolvendo as armas. Pode até parecer um desperdício de talento, mas a ideia se justificava porque, segundo Watanabe, “no estágio inicial, nós planejávamos ter armas bastante únicas em cada episódio, sendo manuseadas por vilões que seriam também muito fortes. Todas as armas deveriam ter algum tipo de truque (…) e precisávamos de boas ideias. Maeda continuava a me dizer que estava muito ocupado para fazer isso, mas eu continuei o importunando até que ele veio com alguma [ideias]”. E, assim, mas um membro se juntou à equipe. Embora possa passar batida por muitos expectadores, a minuciosa colaboração de Maeda, elaborador de armamentos realmente criativos como o shamisen-lança de Sara (episódios 20 e 21) e o bastão-corrente de Umanosuke (episódios 24, 25 e 26), são diretamente responsáveis pelas lutas inventivas, repletas de movimentos inesperados, que se tornaram sinônimo de Champloo.

Continuando seu relato na já tantas vezes mencionada entrevista para o Roman Album, Watanabe recorda ainda que “infelizmente, não pudemos criar vilões à altura, ainda que tivessem coisas realmente únicas como uma espada-cassetete e um palanquim tunado. [Risos]. Foi então que Maeda ficou ocupado com Gankutsuou e o trabalho de design passou para Hidero Okamo” E ele não foi o único a ter problemas. Nakazawa (que foi também chefe de animação do programa), por conta dos muitos projetos que acumulou, participou de modo tímido da fase final da produção, que teve boa parte de seus personagens secundários e terciários desenhados por Hideto Komori, um animador que continua tão anónimo agora quanto na época. Contudo, ainda que nem Nakazawa nem Maeda tenham conseguido se dedicar por inteiro a Samurai Champloo, é desses dois gigantes a maior parte do mérito por seu inimitável visual.

Mesmo que de forma esparsa, os dois designers estiverem presentes do início ao fim do período oficial de produção da série, que compreende cerca de três anos. Ainda que, como já visto, as ideias estivessem em curso desde idos de 1998, pode-se dizer que a brincadeira só começou de verdade no primeiro trimestre de 2002. Nesse período, mais especificamente em 7 de fevereiro, dois produtores deixaram a poderosa Sunrise, seguindo o exemplo de Masahiko Minami, que anos antes fizera o mesmo para fundar o BONES, e abriram o estúdio Manglobe. Eram eles Shinichiro Kobayashi, que já supervisionara séries como Infinite Ryvius e S-CRY-ed, e Takashi Kochiyama. Era uma companhia nova, pequena e repleta de vontade de se impor no mercado, em busca de um produto igualmente fresco para servir como pontapé inicial. E a caçada foi curta. Em maio daquele mesmo ano, Kobayashi soube da ideia de Watanabe – que, estando em busca de uma produtora, não a escondia de ninguém –, interessando-se imediatamente. E como poderia ser diferente? Manglobe vem de mangrove, que significa manguezal em inglês; o “mangue” é um ecossistema misto, de aspecto tanto marinho quanto terrestre, e, segundo o perfil da companhia, disponível no site oficial da mesma, seu intuito é justamente atuar como as árvores do manguezal, misturando diferentes contextos em novas criações. E essa proposta pode soar particularmente familiar aos brasileiros, já que guarda similaridades com o movimento manguebeat aqui criado. Enfim, haveria melhor estreia para um estúdio com tal postura do que Samurai Champloo?

Watanabe e Kobayashi se acertaram em pouco tempo, mas, sendo o Manglobe um recém-nascido, não havia como custear um projeto tão ambicioso. Entretanto, o prestígio internacional adquirido com o sucesso de Cowboy Bebop e o envolvimento com The Animatrix fez com que outro benquisto produtor, Shiro Sasaki, da Victor Entertainment, fosse atraído para a aventura. Ele e Kobayashi conseguiram formar um conselho de produção que incluía a distribuidora Geneon Entertainment (que rapidamente fez de Champloo um rentável produto internacional, licenciando-o rapidamente em dezenas de países mundo afora, entre eles o Brasil, no qual a série foi exibida no bloco Toonami, do Cartoon Network, e no seguimento Otacraze, da Play TV) e a Tokuma Shoten. Assim, o que não passava de uma ideia em poucos meses se tornou uma grande produção.

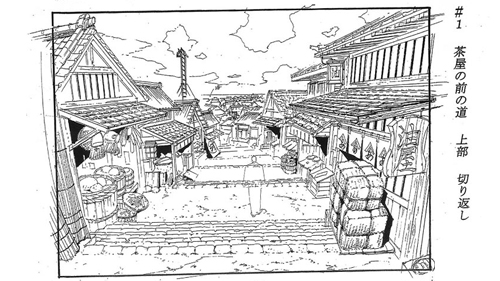

Agora com o devido suporte, as contratações começaram a ser feita. Nakazawa e Maeda faziam os primeiros rascunhos; Tsutchie e o restante da equipe musical já se empenhavam nas batidas. As outras unidades começaram a ser formadas, e foi aí que Takeshi Waki, que pode ser considerado o terceiro maior responsável pela identidade visual da série, entrou em cena. Original de Tóquio, Waki é um talentoso diretor de arte, que, com suas composições e variações de cores, criou as atmosferas de animes como Karas, Mushishi e Un-Go. Também fundador e diretor da pequena companhia Green, especializada em suporte de animação (não sendo a principal responsável pelo processo e apenas ajudando a equipe oficial a finalizar tudo no prazo), ele entrou no projeto com a missão de prover os cenários, ou seja, sua tarefa era situar os personagens em um mundo crível. E, conforme revela em entrevista cedida também ao Roman Album, ele levou o trabalho bastante a sério: “Como se trata de um drama histórico, tem que haver um toque de realismo, do contrário as pessoas não acreditaram nele. Com isso em mente, eu fiz várias sugestões [ao diretor] e, baseado nelas, criamos os image boards e estabelecemos uma estética. No primeiro momento provavelmente desenhamos vinte ou trinta boards. A produção do 1º episódio havia acabado de começar, então eu estava começando a trabalhar paralelamente ao início da história.” Abaixo estão alguns frutos desse trabalho, ricos em detalhes apesar das escassas referências fotográficas de que dispunham seus criadores:

Mas, embora ninguém negue a importância dos belos cenários, não foi essa principal contribuição de Takeshi Waki para a série. Seu maior desafio foi manejar a maneira como esses cenários e os personagens interagiam, sobretudo no tocante a iluminação. Em outro trecho da entrevista, lê-se:

“Se você realmente quer desenhar a vida como ela era no Período Edo, é necessário lembrar-se que não havia eletricidade na época, então os ambientes eram escuros mesmo durante o dia. Óleo para lamparinas era caro, então as pessoas iam para cama mais cedo. Por outro lado, elas também acordavam muito cedo. Para dar um tom mais realista ao cotidiano das pessoas, precisávamos de variações extremas de luz e sombra. Nós fizemos as sombras tão escuras que é difícil perceber qualquer detalhe. Se você não levar a coisa a esse extremo, a impressão será muito vaga. E esse extremismo teve um excelente efeito nesse trabalho, em particular. Normalmente, se você colocar os personagens em um cenário escuro eles parecem flutuar, e eu não gosto nada desse efeito. Mas em Champloo é como se eles se perdessem nas sombras”.

A descrição do artista é precisa, e esse trabalho, realizado em parceria com o diretor de fotografia Kazuhiro Yamada (Death Note; Ergo Proxy; House of Five Leaves), possibilitou que cortes de uma beleza impressionante – não apenas pelo uso criativo de luz e sombra, mas também por contribuírem para o aumento da verossimilhança do universo – fossem entregues.

Paralelamente, já era tempo de pensar em audições para a escolha de dubladores e em apontamentos para a equipe de animação (tratarei desse último aspecto em separado mais para frente). Antes, porém, foi preciso lidar com o roteiro. E esse talvez seja o ponto em que a produção de Champloo mais difere de todos os animes feitos antes ou depois.

Para simplificar, eles estavam em busca de um roteirista-chefe, e Kobayashi tinha como amigo Junichi Matsumoto, um dos cabeças do Office Crescendo, uma produtora de filmes e programas de televisão, para o qual pediu indicações. Matsumoto os apresentou a Shinji Obara, um roteirista de shows de variedade, que também escrevera e dirigira doramas como Psychometrer Eiji, baseado no mangá de Masashi Asaki, e Gokinjo Tantei Tomoe, e que nunca havia trabalhado em anime algum. Não parecia uma escolha muito adequada, mas, ainda assim, eles pediram para ver alguns de seus escritos, e, segundo Watanabe, “a ação parecia pular das páginas. Eu gostei, então o convidei a bordo.” Simples assim. OK, mas e dai? Por mais inortodoxo que seja ter como coordenador de roteiro de um anime original alguém que jamais se envolvera com animação, essa não parece ser uma prática revolucionária, certo?! Pode até não ser. Mas o modo como Obara e Watanabe estruturaram esse roteiro certamente o foi. Por quê? Porque eles deliberadamente não o estruturaram.

Logo que decidiram colaborar, Watanabe e Obara passaram a se reunir semanalmente a fim de moldar uma estrutura geral que abarcasse os vinte e tantos episódios planejados, uma espécie de roadmap que seria levado em consideração quando os roteiros de cada capítulo fossem escritos. Essa é a estratégia padrão quando se pensa em um novo produto televisivo e, até esse ponto, o processo seguido pelos dois era o mesmo utilizado em qualquer outro anime. Eles pensaram nos eventos mais importantes, nas cenas-chave, nos personagens e em suas motivações, e organizaram tudo de forma linear. Por fim, eles conseguiram um roteiro estrutural sólido, mas que não diferia de nenhum outro roteiro já pensado. Definitivamente não era o que o diretor queria. E, tão prontamente quanto decidiu trazer para o centro do projeto alguém sem experiência alguma na indústria, ele decidiu jogar fora o trabalho de meses que havia realizado a seu lado. As únicas coisas que sobreviveram a esse descarte foram as bases do primeiro episódio, que, já tendo sido reescrito diversas vezes, não sofreu grandes alterações, e uma vaga noção de como a história iria terminar. Eles sabiam que nossos heróis estavam numa jornada em busca do “samurai com cheiro de girassóis”, e que essa jornada se encerraria quando o encontrasse e Mugen e Jin, impedidos de lutar até esse evento, finalmente cruzassem espadas. Fora isso, nada estava definido.

Segundo o próprio Obara, em citação presente no texto Idle travel diary of Samurai Champloo, um artigo repleto de detalhes sobre a produção do anime, também presente no Roman Album: “Fizemos a série tentando ver se poderíamos aplicar nela a filosofia do ‘vale tudo’. Então, jogar fora o que já havíamos feitos acabou sendo a coisa certa, embora tenha sido difícil. O que tornou isso possível foi o fato de que tínhamos um ponto de partida, o 1º episódio, e um ponto de chegada, o episódio 26. Era, afinal, uma série road trip, e, assim como os viajantes, estávamos trabalhando sem saber o que nos aguardava na próxima curva. Viagens que são planejadas cronometricamente, como viagens escolares, não são muito divertidas.” Foi com esse espírito que eles aceitaram o desafio de ir em frente com o anime sem estrutura.

Entrementes, a pré-produção chegava ao fim. Os preparativos para o primeiro episódio, em geral o que demanda mais tempo e esforço, já estavam sendo feitos, e era chegada a hora de reunir um time para efetivamente trabalhar nos textos. Juntaram-se a Obara e Wanataba o hoje conceituado Dai Sato, único membro regular de toda a equipe de Champloo que também trabalhara em Bebop, e o misterioso Seiko Takagi, do qual nada se sabe e que talvez seja apenas um pseudônimo de outrem. Em encontros regulares, eles tentaram preencher a grande lacuna entre o ponto de partida e o de chegada. Se analisado de modo prático, esse se revela um modo extremamente ineficiente, mesmo irresponsável de se roteirizar algo – os episódios eram escritos em cima do prazo e estavam sujeitos a mudanças mesmo após a divisão de animação já ter começado seu trabalho. Uma história densa poderia ser sucedida na semana seguinte por uma aventura repleta de humor, e, por vezes, esses dois aspectos se acotovelavam, buscando seu lugar em um mesmo episódio. O clima era de insegurança; ninguém parecia saber ao certo o que estava fazendo. Mas, ei!, não é exatamente esse o significado de Champloo? Acerca disso, Kobayashi, em fala registrada também no Idle travel diary, diz: “Uma animação está quase totalmente definida no momento em que você escreve o roteiro e desenha os storyboards. O real processo de animação e de direção apenas segue essas bases. Uma vez que a história está acertada, não há muito espaço para improvisação. Ao se recusar a fazer uma estrutura para a série, Watanabe criou esse espaço para que o inesperado acontecesse. Do ponto de vista criativo, esse é um grande experimento, mas, para um produtor, não é assim tão divertido.” De fato, deve ter sido pouco prazeroso para os executivos verem seus recursos gastos em algo sem planejamento ou regras a serem seguidas. Mas, não fosse por isso, dificilmente um produto tão impar teria surgido.

“Nós estávamos tateando nosso caminho através da escuridão o tempo todo. Os episódios 2, 3 e 4, por exemplo, tinham histórias bem sérias, e, justo quando pensamos que todas elas seriam desse modo, subitamente começamos a “descer a ladeira” enfiando gangsters nos episódios 5 e 6. Tivemos de nos perguntar se estávamos fazendo a coisa certa. Também estávamos tentando descobrir quanta absurdidade poderíamos usar. Foi então que jogamos tudo pro alto com o 9º episódio, que acabou se tornando um espécie de ponto de virada no projeto.” Assim Watanabe sintetiza o louco processo de criação do roteiro. O maduro e o bobo, o verossímil e o nonsense se cruzam ao longo dos 26 episódios resultantes, e é impressionante o modo harmonioso como ocorrem essas mudanças de tom. Pouco estranha ao espectador, por exemplo, que o episódio que precede o arco final e ápice dramático da série seja uma maluca rapsódia sobre baseball – esse é, na realidade, o capítulo predileto de muitos fãs. É um equilíbrio delicado, uma dose de mistura, de champuru, difícil de atingir, mas que não só foi alcançada, como também se tornou o charme da obra.

Obara salienta que “sequer parecia que estávamos fazendo um anime. Era mais como se estivéssemos trabalhando no roteiro de um late-night talk show. Nós quase deliberadamente que nos mantínhamos afastados que qualquer coisa que pessoas da indústria de anime normalmente fariam.” O resultado, no entanto, sem dúvida foi um anime, e um dos melhores, que teve onze de seus episódios escritos por Shinji Obara, cinco por Dai Sato, três por Seiko Takagi e dois pelo próprio Shinichiro Watanabe, além de contar com roteiristas convidados do calibre de Keiko Nobumoto (Wolf’s Rain; Cowboy Bebop) e Touko Machida (Lucky Star). A única coisa a nortear e dar unidade a cada um desses textos, que tratam de temáticas tão distintas quanto um drama familiar e uma comédia com zombies, era a necessidade de unir o jidaigeki e o hip hop. E é chagada a hora de dissecar a forma como cada um desses elementos primordiais se apresenta na série.

THEY REMINISCE OVER YOU:

O jidaigeki, o chanbara e a História por trás da história

Tendo nascido em 24 de maio de 1965, Shinichiro Watanabe, ainda que fosse muito novo na época do primeiro anime boom (para entender o fenômeno, recomendo esse texto de Alexandre Nagado, do site Sushi Pop), foi parte da chamada geração Gundam – jovens que viveram o fenômeno (mais a nível criativo do que comercial) que foi a exibição de Mobile Suit Gundam, em 1979, e que anos depois foram impelidos a trabalhar na então em expansão indústria de animes, tendo como principais influências as obras produzidas no período iniciado com o pai do gênero real robot (subgênero que veio a se fortalecer com séries como Macross, que desencadeou o segundo boom, e VOTOMS), e que muitos apontam como a melhor fase da historia da animação nipônica. No mesmo ano em que Gundam surgiu, outro marco da televisão japonesa se despedia: a série Zatoichi, comandada Shintaro Katsu, chegava a sua quarta e última temporada, encerrando-se ao bater a marca dos 100 episódios. Além da série televisiva, o carismático espadachim cego já protagonizara 25 longas-metragens. Esses números servem para expressar o quão popular o jidaigeki era naqueles tempos. E Zatoichi não era um caso isolado; títulos como Kozure Okami (aqui conhecida como Lobo Solitário) e Kogarashi Monjiro também eram campeões de público na TV e no cinema. Watanabe cresceu com esses programas, intercalando-os com os animes, e é impossível ignorar sua importância na construção da ideia de Samurai Champloo.

Jidaigeki, como já mencionado no início do texto, é uma designação genérica para dramas históricos. O gênero acompanha a evolução do cinema japonês, estando já presente em alguns de seus mais notáveis primeiros esforços, como Orochi, de Buntaro Futagawa, que data de 1925. Contudo, tanto Orochi quanto todos os títulos citados no parágrafo anterior podem ser enquadrados num subgênero, o chanbara, utilizado para classificar os filmes de samurai, ou seja, ou filmes que envolvem combates de espadas (o que não é uma característica obrigatória do jidaigeki). Embora grandes cineastas como Kenji Mizoguchi (A Vingança dos 47 Ronins), já estivessem construindo os alicerces do estilo ao longo de décadas, foi somente na chamada Era de Ouro do cinema japonês que o chanbara conheceu toda a extensão de seu poder narrativo. E considero justo começar a falar dessa guinada a partir dos filmes do mais aclamado diretor a nascer naquele país, Akira Kurosawa.

Francis Ford Coppola, o homem por trás da maior trilogia do cinema norte-americano, O Poderoso Chefão, e de outras obras-primas como Apocalypse Now e A Conversação, certa vez disse ser Kurosawa o inventor da violência estética no cinema moderno. E, sem sombra de dúvida, foram seus filmes de samurai os laboratórios no qual o diretor desenvolveu seu modo único, elegante, porém visceral de retratar conflitos físicos e a morte pelas armas. Quer falemos da ambiguidade moral tratada em Rashomon, adaptação do clássico de Ryunosuke Akutagawa, e em Trono Manchado de Sangue, que se baseia em Macbeth, de Shakespeare, quer apontemos o caráter grandioso da narrativa e das batalhas de A Fortaleza Escondida, uma das grandes influências da saga Star Wars, de George Lucas, e de Os Sete Samurais, sua magnum opus, que ao longo dos últimos sessenta anos vem servindo de inspiração para produções diversas de todos os cantos do mundo, uma coisa é certa: Kurosawa revitalizou o chanbara e criou convenções que seriam copiadas à exaustão no futuro. E, apesar da dimensão de seu legado, ele é notadamente um dos realizadores que menos influenciaram Watanabe em sua incursão pelo mundo dos samurais. Isso porque Champloo é uma história trivial, que narra a jornada de um grupo de pessoas sem eira nem beira, que pouco poderia ter em comum com verdadeiros épicos como Kagemusha e Ran ambos da última fase da carreira de Kurosawa, nos quais os protagonistas são diretamente responsáveis pelo destino da nação.

Dito isso, é importante frisar que Kurosawa está tão indivisivelmente ligado ao que se tornou o chanbara após os anos 50 que traços de ao menos dois de seus filmes podem ser encontrados, ainda que de modo indireto, no trabalho de Watanabe. São eles Yojimbo, o guarda-costas e Sanjuro, longas responsáveis por apresentar e desenvolver a ideia do Samurai sem Nome, um protagonista forte, sem passado ou futuro, cuja existência se resume a resolver uma aventura momentânea. Essa entidade, vivida pelo premiado ator Toshirô Mifune, tornou-se a representação máxima do ronin, o guerreiro indomável, sem senhor, que confia apenas em sua si e em sua espada – ideia que foi adaptada para o Ocidente nos spaghetti westerns de Sergio Leone e personificada no Estranho sem Nome de Clint Eastwood. Ora, não só Mugen e Jin, mas quase todos os personagens errantes que conhecemos em Champloo são, cada um à sua maneira, ramificações desse mesmo estereótipo, o que fica ainda mais evidente quando se constata que a maioria deles não possui sobrenome. Além disso, a cena no episódio 14, brilhantemente animada por Shukou Murase, em que Jin enfrenta Mukuro, personagem que usa um revolver, é indisfarçadamente similar ao confronto entre Yojimbo e Unosuke no filme de 1961. Não obstante, o duelo final de Sanjuro, que consiste numa das mortes mais exageradas, artificialmente sangrentas e esteticamente memoráveis da história da sétima arte, parece assombrar boa parte das produções do gênero que vieram depois, e Samurai Champloo não é exceção, vide o cruzar das espadas de Mugen e Ishimatsu ao término 4º episódio da série.

Outro grande diretor a deixar sua marca na cronologia do chanbara foi Masaki Kobayashi, que em duas películas imortais, Harakiri e Rebelião, seguiu o caminho inverso de Kurosawa: ao invés de construir convenções do gênero, ele as aniquilou. Ambos os longas colocam em xeque as tão disseminadas ideias de honra e justiça em meio à classe samurai, apresentando o sistema feudal no qual estes estavam inseridos como uma forma de governo tirânica, em que aqueles que acreditavam nas tais honra e justiça de modo real, e não apenas aparente, estavam fadados à morte. Os momentos finais dos dois filmes disferem poderosos ataques contra a filosofia do bushido (caminho do guerreiro): tanto em um quanto no outro, espadachins imbatíveis em sua arte são massacrados por rifles, como se a técnica a qual dedicaram suas vidas, bem como os ideais a ela atrelados, de nada valessem perante os ardis da realidade. Percebe-se que Kobayashi não era simpatizante de um Japão ancestral idealizado, e que buscou desmistificar a figura do samurai nesses dois clássicos. Já Samurai Champloo, ainda que nada tenha de romântico, tampouco seja um produto nacionalista, decerto não compactua visão inglória do período em questão. É, afinal, um produto de entretenimento, e não uma crítica direcionada como os longas de Kobayashi. Há, entretanto, dois personagens na série (Jin, um dos três protagonistas, que carrega nas costas a desgraça de seu outrora temido dojo, e Kariya Kagetoki, não só o mais poderoso inimigo do anime, mas também aquele que exerce o mais alto posto na organização feudal) que parecem flertar com as personas cínicas criadas por Kobayashi – o que, a meu ver, fica bastante evidente no seguinte diálogo do 25º episódio:

Jin: Por quê? Por que um homem tão habilidoso quanto você se contenta em ser um cão do Xogunato?

Kariya: Você pensa que, nesta Era, um homem pode viver contando apenas com sua habilidade com a espada?

Jin: Nesse caso, você está dizendo que existe um senhor pelo qual vale a pena arriscar sua vida? Não há nenhum entre eles que valorize algo além de honras vãs e autopreservação. Nenhum sequer que valha o sacrifício da minha vida…

Kariya: Você está completamente certo. Mas eu não sou um fantoche deles. Eu apenas finjo sê-lo, quando, na realidade, sou eu quem os está usando. Isso é tudo. A era dos samurais provavelmente irá acabar em breve. Receio dizer, mas parece que eu e você nascemos na era errada.

Porém, não posso negar que esses apontamentos se encontram mais no campo da semelhança que no da influência. O que não se pode dizer da obra de Hideo Gosha, que influenciou Watanabe de modo inegável. Primeiramente, Gosha foi um dos precursores da adaptação da linguagem do chanbara para a televisão, e, trabalhando na recém-fundada TV Fuji – que, numa brincadeira do destino, viria a exibir Samurai Champloo mais de quarenta anos depois –, criou alguns dos mais elogiados títulos do gênero, dentre os quais se destaca Sanbiki no Samurai, série que obteve sucesso a ponto de dar origem a um filme homônimo. O programa e o longa-metragem dele originado foram dois dos grandes responsáveis por firmar no imaginário coletivo a noção do samurai fora da lei (eu sei que a expressão é uma contradição em termos, mas nada posso fazer a respeito), figura que perpassa boa parte do elenco de Champloo, a começar por Mugen. Além disso, o final do filme de 64, onde o trio de ronins decide que rumo tomar jogando um prendedor de cabelo para o alto, parece conversar com o encerramento do 1º episódio do anime, em que a sorte, por meio de uma moeda, também dá início a jornada de nossos heróis.

Já Tirania, de 1969, talvez o mais emblemático dos trabalhos de Gosha, me parece ter sido nitidamente resgatado no arco Suisei Mushi (Lullabies of the Lost, na versão americana, ou Canção Perdida, na brasileira), que corresponde aos episódios 16 e 17 da animação. Ainda que eu jamais tenha encontrado outros textos que manifestem a mesma opinião, a impressão me surgiu assim que vi o filme; as similaridades temáticas e visuais, penso eu, são até bastante evidentes: uma vila dizima pelos desmandos egoístas de algum senhor feudal; um sobrevivente desse ocorrido que vaga de modo espectral pela terra, em busca de redenção; o ambiente inóspito; a purgação pelo fogo; os exemplos, enfim, são vastos.

O conjunto dos esforços desses gênios, todavia, não teve sobre Watanabe metade da influência que a obra de um único homem exerceu. Esse homem foi Shintaro Katsu, e por isso fiz questão que Zatoichi, franquia a qual seu nome está indivisivelmente atrelado, fosse o primeiro jidaigeki citado nesta parte do texto. Um de seus mais marcantes papeis, Kamisori Hanzo, é até mesmo parodiado em Champloo pelo personagem Nokogiri Manzou.

Como já dito, Watanabe foi uma criança dos anos 70, e, assim sendo, é compreensível que não fossem as obras-primas realizadas uma década antes, e sim as séries pelos quais se encantou em sua infância e adolescência a falarem mais alto quanto chegasse a hora dele mesmo prestar homenagem ao gênero chanbara. E, para Watanabe, jidaigeki, chanbara e Shintaro Katsu são sinônimos. Segundo o próprio diretor, ainda na entrevista que venho citando desde o começo, “mais do que dos dramas históricos, eu diria que minha inspiração vem diretamente do próprio Shintaro Katsu: o espírito katsushin!” Com isso, ele está se referindo ao modo inusitado como o ator, diretor, produtor e cantor não só trabalhou, mas também viveu. A rebeldia e a quebra dos modelos tradicionais de produção exercidas por Watanabe são, no fundo, um modo de imitar Katsu. E ele não tem pudor algum de admiti-lo. Vocês podem pensar que estou exagerando, mas leiam o seguinte trecho da entrevista e tirem suas próprias conclusões:

“Ele [Katsu] era o perfeito exemplo de alguém que não se enquadrava nos moldes. Ele foi o prego que se sobressaiu. (…) Na vez em que foi preso por porte de maconha, por exemplo, os detetives ao redor estavam todos nervosos, enquanto ele estava sentado calmamente, fumando seu cigarro. Ele foi esse tipo de homem.

Tinha uma incrível presença como ator. Ele jamais exagerava, mas, mesmo assim, era capaz de capturar seu olhar no instante em que entrava em cena. No entanto, ele não foi apenas um ator. Também dirigiu bastante, e seu método era realmente legal. Ele era um gênio que trabalhava sob inspiração, do tipo que faria tudo em uma única tomada. O problema é que ele não sabia juntar os pedaços do que havia feito. [Risos]

Quando ele estava dirigindo a série de TV de Zatoichi, se um ator aparecesse com suas falas memorizadas, ele diria: ‘Rasgue o script e jogue fora!’. [Risos]. Ele até mesmo os mandaria para comê-lo, enquanto arrancava pedaços com os dentes. [Risos]. Falaria coisas como: ‘Você deve se tornar o personagem e expressar seus sentimentos como pessoa. Não há sentido algum em apenas memorizar e recitar suas falas. Você acha que pode expressar o coração dessa forma?’ Bem, primeiro ele daria uma explicação como essa, depois perguntaria: ‘E então, o que você faria nessa situação?… Ação!’ E botaria a câmera para rodar. [Risos]. É por isso que ele podia fazer dramas tão sutis. Em vez de testar o poder da atuação, ele estava testando o poder da humanidade.”

Perante essa explanação, o entrevistador comenta que “deve ter sido difícil para os atores” trabalhar sob essas condições. Ao que Watanabe responde:

“Pode apostar. E, devido a esse método, a história tendia a se perder lá pela metade [do episódio ou do filme]. Personagens que ele inseriu no meio do enredo subitamente desapareciam, coisas assim. Essa era provavelmente a razão de ele não ter uma reputação muita boa como diretor. Mas, se você assistir seus filmes e programas de televisão, verá que eles são muito mais interessantes do que uma produção em que tudo foi planejado com antecedência. Se você pegar cenas individuais, há algumas que são muito melhores que as feitas por Kurosawa! Entretanto, nenhuma delas se encaixa ao restante. [Risos].

Enfim, esse tipo de vida, uma vida na qual você não teme os riscos, é boa. (…) Esse era o tipo de personagens que eu queria criar. Eu também queria comandar a produção desse jeito, mas não há como evitar a autoimplosão de um anime usando tal método. Porém, ainda que você não possa jogar fora o roteiro, você pode descartar a estrutura da série. Shinji Obara chegou a criar uma estrutura no início do projeto, mas o produto final acabou sendo totalmente diferente. E para Obara estava tudo bem. É ótimo que ele não seja do tipo obcecado por se manter no cronograma ou fazer as coisas como planejado.”

E assim Samurai Champloo foi moldado. Analogamente aos lisérgicos trabalhos de Katsu, o anime não dá muita importância à correlação entre seus temas. Yakuzas, piratas, artistas de ukiyo-e, ninjas, prostitutas, gays holandeses – todos têm os seus momentos na série. E, ainda que isso se deva em grande parte à já elogiada flexibilidade de Obara, que de fato demonstrou domínio sobre diversas temáticas ao escrever quase metade dos episódios da série, sendo o maior responsável por tornar o que poderia ser apenas um amontoado de boas sacadas em uma trama coerente, as contribuições dos outros dois roteiristas fixo, cujos estilos são bastante contrastantes, não devem ser ignoradas.

Vejamos. Dai Sato, que, além de ser um dos melhores autores de ficção científica ainda em atividade no mundo dos animes, tendo assinado Eureka Seven e Ergo Proxy, tem uma inclinação para o humor nonsense, ficou encarregado de quase todos os episódios cômicos. E ele conseguiu inserir desde uma sequência alucinógena causada pela queima de um campo de maconha (episódio 9, Chimi Moryo, no original, Beatbox Bandits em inglês e Bandidos da Pesada, em português) até todo um episódios focado em zombies (Dohatsu Shoten, The Cosmic Collisions ou ainda Colisões Cósmicas, 22ª capítulo da saga). Quando questionado sobre a participação de Sato e sobre o porquê de suas maluquices tanto colaboraram para o projeto, Watanabe disse: “Ele foi o único membro regular da equipe que também havia trabalho em Bebop, e nós nos entendemos bem. Nem tudo tem que ser explicado, por isso é fácil trocar ideias com ele. Quando eu surjo com algo realmente estranho em um encontro [para a definição de um roteiro], ele logo entende, ainda que os outros não façam ideias do que se trata. [Risos]. Não apenas isso, mas ele também adiciona algo ao conceito e o desenvolve antes de devolvê-lo. E isso faz com que a ideia original fique ainda mais estranha.”

Quanto à participação de Seiko Takagi, ainda que essa consista em somente uma trinca de histórias, deve ser feita justiça, reconhecendo-se que são três dos roteiros mais densos de Champloo, aqueles que abordam os temas mais mundanos e, por isso mesmo, mais ricos em conteúdo humano, como o destino trágico de um jovem impelido ao mundo do crime (7ª episódios, intitulado ou Shimen Soka, ou A Risky Racket ou ainda Negócio Arriscado), ou os conflitos de uma mulher vendida a um bordel, drama comum da época (Dakura Tenshi, título original do 11ª episódio, que também pode ser conhecido por Gamblers and Gallantry ou Apostas ou Cavalheiros). As passagens por ele escritas são as menos espetaculares, as que menos requerem duelos de espadas, ou seja, as que mais se distanciam do chanbara e, focando-se nos problemas do período em que se passam e nas forças e fraquezas de caráter de seus personagens, se aproximam da raiz do jidaigeki.

Colaborando ativamente na criação dessas histórias tão diferentes entre si, e as remixando a fim de criar algo cuja característica maior seja justamente essa transição entre contextos, Shinichiro Watanabe uma vez mais realizou uma grande homenagem à cultura popular de seu século. E se Cowboy Bebop é cria das produções de ação ocidentais, Samurai Champloo é uma ode ao chanbara, que funde elementos tanto dos clássicos de Kurosawa quanto das experiências de Katsu. E num Japão que parece estar buscando novos caminhos para continuar a falar sobre temas ancestrais (ao que tudo indica, os projetos mais intimistas, que lidem com samurais do campo, afastados das grandes batalhas, parecem ter gerado os melhores longas da contemporaneidade, como atestam Depois da Chuva, de Takashi Koizumi, e a trilogia temática de Yôji Yamada, composta por O Samurai do Entardecer, A Espada Oculta e Amor e Honra), uma série que perpasse e revitalize todo o legado do chanbara não poderia deixar de ser uma das mais importantes obras recentes do gênero.

E, considerando que se trata de um drama de época, ainda que este tenha a subversão dos fatos como parte de sua proposta, é importante ressaltar o aspecto histórico na construção da narrativa, que, se analisada com o devido cuidado, revela ser mais intrincada do que se poderia imaginar. Estipular o ano em que a trama se desenrola é o primeiro passo. Embora a falta de menção a datas específicas e os muitos anacronismos apresentados tenham levado muitos a afirmar que é impossível obter uma resposta precisa, segundo o Amalgam, o maior e melhor fansite de Samurai Champloo, o próprio Watanabe esclareceu essa questão antes mesmo da estreia do anime, em entrevista presente na edição de outubro de 2003 da revista Newtype: “O programa se passa a Era Edo, uns 60 anos após a confusão deixada pela guerra civil”, teria dito na ocasião. Ainda que o Período Edo, ou período Tokugawa, oficialmente tenha se iniciado em 1603, a consolidação do poder desse clã que governou o país por mais de dois séculos e meio, ou seja, a limpeza da bagunça mencionada, só se deu de fato em 1615, com a Batalha de Osaka. Tendo isso em mente, não é de todo infundado concluir que a série se passa na segunda metade da década de 1670.

Em tempos em que a tradição oral era ainda a forma predominante de manutenção da memória, sendo boa parte da população analfabeta, sessenta anos de paz deviam soar como uma verdadeira eternidade. O Período dos Estados Beligerantes ficara para trás, a maioria das pessoas já não se lembrava dele, e o os samurais, outrora fator determinante no resultado de qualquer conflito, pouco mais faziam do que assegurar o poder de seus senhores feudais. Como diz Kariya Kagetoki em trecho já mencionado do episódio 25, a era dos guerreiros já caminhava para o fim. Não parece o melhor cenário para se contar uma história de samurais, certo? Mas situar seu chanbara nesse período foi uma decisão delibera de Watanabe, pois, apesar do título, Champloo não é uma história de samurais, tampouco uma ode aos valores dessa classe tão idealizada. Nesse sentido, o criador comenta numa passagem da entrevista concedida para a realização do Roman Album: “O anime lida com samurais, então, no começo, me preocupava que ele fosse visto como um trabalho nacionalista. Foi por isso que fiz de um dos protagonistas alguém vindo das ilhas Ryukyu, coloquei coisas como personagens treinando na China e fiz com que estrangeiros aparecessem na história. Assim, se você assistir o anime, fica claro que não tem nada a ver com isso [nacionalismo]. Não é uma animação feita para ‘proteger as tradições e a cultura única do Japão’.” Não, não é. E, na mesma linha de Cowboy Bebop, uma grande produção de sci fi que, em vez de buscar a dimensão épica, trata apenas das aventuras e das vidas nada gloriosas de um grupo de perdedores, Samurai Champloo é uma série road trip que nos leva pelo caminho dos marginalizados e esquecidos.

Seguindo o raciocínio do diretor, nos deparamos com o seguinte comentário: “No início do sistema imperial, sobretudo no Período Edo, aqueles que não eram bem vistos pela classe social dominando foram forçados a desaparecer, sendo levados a se confinarem em ilhas ou nas profundezas das montanhas. Essas pessoas não mantinham registros oficiais e não pagavam impostos, vivendo da caça. (…) Mas os jovens de hoje em dia não sabem nada dessa história. Isso não é ensinado nas escolas. E os regulamentos internos da televisão também fazem com que seja difícil tratar desses fatos de uma forma mais direta. No entanto, eu queria colocar tanto quanto possível disso na série.” E, ainda que passe despercebido por boa parte do público, ele alcançou seu objetivo, tendo conseguido inserir, ainda que em segundo plano, muitos desses elementos. A discriminação e a miséria vividas pela população das ilhas Ryukyu (um reino independente até 1609, quando foi invadido e subjugado pelo senhor feudal da região de Satsuma) , por exemplo, está encarnada não apenas em Mugen, mas também em Mukuro e Koza, personagens trágicos que, assim com o protagonista, não conheceram nada além de fome e hostilidade, encontrando na criminalidade seu único modo de sobrevivência. O arco por eles estrelado, Anya Koro (Misguided Miscreants nos EUA e Patife Extraviado no Brasil), que corresponde aos episódios 13 e 14, pode ser aquele em que o diretor falou com mais desenvoltura sobre as injustiças do período, tratando seus personagens como as vítimas que foram, mas também como os agressores que se tornaram – ideia que considero sintetizada visualmente naquela que talvez seja a mais bonita cena de toda a série: uma sequência de cinco minutos, quase muda, em que, ao som da dilacerante Obokuri Eeumi, cantada por Ikue Asazaki, Mugen relembra toda uma vida de crimes e sofrimento, enquanto afunda no oceano.

Já a cultura dos ainus (para uma pequena introdução, vale conferir esse texto da Beta Blood, do Elfen Lied Brasil), outro povo historicamente perseguido, foi retratada naquela que é certamente minha passagem predileta de Champloo, os episódios 16 e 17, que juntos compõem o já mencionado Suisei Mushi. Ainda que Okuru seja o único ainu a efetivamente participar da história, ele condensa a sina das tradições que carrega – tendo visto toda a sua tribo ser dizimada pela displicência do Xogunato e estando fadado a se esconder nas montanhas distantes, sua vida é uma versão romanceada da existência das pessoas forçadas a desaparecer das quais fala Watanabe. Em certo momento da segunda metade do arco, Mugen diz a Okuru: “Eu já vi olhos como os seus antes. Eles me lembram de algo – dos olhos semiabertos de uma cabeça que foi cortada fora. Eles ainda retêm um pouco de umidade, e é impossível dizer para onde estão olhando. Ei, você tem certeza que ainda está vivo?” Sim, uma cabeça separada de seu corpo, analogia perfeita para um povo apartado de sua terra. E, novamente, há de louvar a habilidade do diretor de transformar essas ideias em imagens, como no belo corte abaixo, no qual, ao conversar sobre as similaridades culturais entre os extremos norte e sul do Japão, os dois personagens-chaves do arco se encontram nas posições das respectivas ilhas de que vieram – Okuru, do norte, no canto superior, e Mugen, do sul, no inferior –, próximos no que concerne ao sofrimento, mas, ainda assim, distanciados por uma mancha intransponível.

Os dramas das mulheres, sujeitas a toda sorte de exploração, com ênfase ao confinamento aos bordeis – que podiam ser resultados de rapto direto ou de apostas em que esposas e filhas eram tratadas como fichas de jogo –, também se encontra presente no anime, que trata desses horrores no 3º e no 4º episódio, partes 1 e 2 do arco Ishin Denshin (Hellhounds for Hire ou Cachorros para Aluguel), bem como no capítulos 5, Baji Tofu (na versão americana ficou Artistic Anarchy, título literalmente traduzido no Brasil como Anarquia Artística) e no já mencionado Dakura Tenshi, 11º episódio. Ao inserir uma goze (mulher com deficiência visual que geralmente garantia a subsistência como cantora ou artista itinerante) como pivô do arco Hika Kogai (episódios 20 e 21 do anime, traduzidos como Elegy of Entrapment ou Elegia, Uma Cilada) Watanabe estendeu a temática para as pessoas com deficiência.

Todavia, se há um tema histórico que perpasse todo o enredo de Champloo, esse é certamente o martírio dos kakure kirishitan, os cristãos escondidos, todos aqueles que, após as primeiras décadas do século inicial da Era Edo, ocasião em que o catolicismo foi proibido no Japão e a crença em sua doutrina passou a ser severamente punida, continuavam a professar sua fé ocultamente. Isso ocorreu menos de um século após a chegada das ideias judaico-cristãs ao arquipélago. Estas foram trazidas pelo jesuíta português Francisco Xavier (figura referenciada no 19º episódio da série, Inga Oho, no qual é apresentado um farsante que clama ser Francisco Xavier III) que desembarcou em Kagoshima em 1549. No curto período de tempo subsequente, no entanto, o cristianismo se espalhou pelo país, chegando a ter conquistado, segundo os cálculos mais otimistas, até 300 mil seguidores – número impressionante para uma nação fragmentada em regiões dispersas, cuja população total era de não mais que 20 milhões de pessoas. Tendo começado no período Sengoku, o período das guerras civis, a missão evangelizadora foi, inclusive, abraçada por aqueles que vieram a se tornar os arquitetos da unidade japonesa: Nobunaga, Hideyoshi e Ieyasu. A título de curiosidade, vale dizer que a boa relação do trio com os missionários foi registrada de modo interessante por Kurosawa em seu penúltimo épico, Kagemusha.

Em um país marcado por mudanças rápidas e por vezes esquizofrênicas, não surpreende que, uma vez consolidado um poder central, tenham sido os mesmos Hideyoshi e Ieyasu a perseguirem ferozmente a doutrina que outrora admiraram. Embora proibições para com a religião tenham sido registradas desde o ano de 1587, foi em 1614 que foi promulgado o édito de expulsão, documento que determinava o retorno imediato dos jesuítas a seus países e a abolição de toda e qualquer prática a eles relacionada. E eis que começa a história dos martírios. Submetido a testes como o do fumi-e (uma imagem de Jesus ou de Maria na qual se deveria pisar a fim de demonstrar sua falta de fé), o povo fora ensinado a temer e a desprezar o cristianismo. Aqueles que não passavam ou que se recusavam a prestar os testes eram submetidos a torturas e, caso ainda assim não apostatassem, eram executados. Um dos, senão o mais intenso dos trabalhos ficcionais sobre esses acontecimento é o romance O Silêncio, considerado a obra-prima de Shusaku Endo, e no prefácio desse livro (do qual, devo dizer, tirei boa parte das informações presentes nos últimos dois parágrafos), escrito três anos após a publicação da obra, em 1969, está sintetizada com uma concisão que não possuo o restante da cadeia de eventos, e por isso o cito:

“Para o cristianismo, o revés subsequente foi o levante de Shimabara. Essa rebelião, causada pela impiedosa tributação e opressão que o magistrado de Nagasaki impunha, transformou-se depois em manifestação da fé cristã, e os insurgentes carregavam estandartes em que se lia “Louvado seja o Santíssimo Sacramento” e bradavam os nomes de Jesus e Maria. O levante foi sufocado com implacável crueldade, e o xogunato Tokugawa, convencido de que tal rebelião só fora possível com ajuda de fora, resolveu de uma vez por todas cortar os vínculos com Portugal e cerrar o Japão para o resto do mundo.”

Todos os fatos acima descritos estão representados em Samurai Champloo e, ainda que não sejam necessários para a compreensão da trama, certamente conferem a ela uma nova dimensão. Por exemplo, o exclusivismo holandês (única nacionalidade estrangeira ainda permitida no país depois do levante de 1637-8), visto no episódio 6, Akage Ijin (Stranger Searching ou Estranha Procura), é uma consequência direta dos acontecimentos referidos, assim como o fato das ilhas Ikitsuki, em Nagasaki, serem fortemente influenciadas pela cultura Ocidental, conforme ilustrado no arco final da animação, Shoji Ruten (Evanescent Encounter; Encontro Evanescente). E embora um episódio inteiro, o já mencionado Inga Oho, que também atende por Unholy Union ou União Profana, seja dedicado ao incerto modo de vida dos kakure kirishitan, sua influência vai muito além, sendo que o grande mistério da série, a identidade do “samurai com cheiro de girassóis”, acaba estando intrinsicamente relacionada a esses indivíduos perseguidos: Kasumi Seizo, o tal samurai, que descobrimos ser pai de Fuu, foi não só um cristão, mas também um dos líderes da Rebelião Shimabara, que se viu obrigado a abandonar mulher e filha com medo de que a punição do xogunato também recaísse sobre elas. No fundo, é a história de uma família dilacerada pela perseguição religiosa; uma história banal, como todas as contadas ao longo do anime, que poderia ser, e que talvez realmente tenha sido a história de um ou mais cristãos do período. E Watanabe continua a transformar todo esse possível falatório em imagens até o último momento, entregando-nos no episódio final esse belo corte em que, no prometido encontro, pai e filha estão separados pela imagem da cruz, símbolo da crença que os afastou irremediavelmente:

Enfim, meus amigos, essas são algumas das referências históricas que compõem essa curiosa, improvisada e, acima de tudo, rica trama. E é surpreendente que um anime que tem a mistura e o anacronismo como dois elementos fundamentais possa ser tão acurado nesse quesito. Mas, como disse o diretor a respeito dos fundamentos históricos na entrevista para Roman Album, “você tem que fazer a pesquisa para poder mentir com propriedade.” E vamos agora desvendar essas mentiras e cruzamentos que fizeram do anime um experimento singular.

HI HOP HOORAY:

O anacronismo, cultura hip hop e a arte de champuru

Uma coisa importante a ser dita sobre a produção da série é que, apesar de certos detalhes da época estarem nela muito bem retratados, como tentei demonstrar na sessão anterior do texto, em momento algum um historiador foi contratado ou consultado. Na verdade, o time de roteiristas foi forçado pelo diretor a despender dias a fio em pesquisa histográfica para poder escrever com propriedade. Esse método, assim como outros seguidos em Samurai Champloo, não é nada convencional. Mas todas essas excentricidades visavam emular de forma fidedigna o espírito katsushin, ou seja, buscavam dar à equipe total liberdade criativa. E tal liberdade, levada a sua última potência, implicava no direito de alterar a própria História, caso conveniente. Pois a entrega de um produto interessante, que misturasse o jidaigeki e o hip hop, sempre foi o único compromisso do projeto, sendo os muitos anacronismos que o permeiam a maior prova disso. Conforme Watanabe: “Foi por isso que no primeiro episódio eu incluí o anúncio ‘Apenas cale a boca e assista’. Haverá mentiras, então não reclame. [Risos]. Um exemplo disso é a comida. Nós começamos a série mostrando a culinária do Período Edo como realmente era, mas depois, quando quisemos incluir coisas como okonomiyaki [prato que só assumiu sua atual forma e nomenclatura no século XX], apenas jogamos a pesquisa fora.” Ainda segundo ele: “Se você contratar um expert em história, ele não gostará muito quando você tomar liberdades. Por exemplo, o 20ª episódio se passa nas proximidades de Fukuoka, então não tivemos problemas em fazer com que os personagens comecem hataka ramen. Mas, se tivesses perguntado a um especialista se estava tudo bem servir ramen naquela época, ele perderia a cabeça. [Risos]. Nós aprendemos, no entanto, que Mitsukuni Tokunaga foi o primeiro japonês a comer ramen, e, uma vez que ele viveu mais ou menos no mesmo período, isso serviu como embasamento histórico o bastante para nós.”

Sim, as mentiras estão por toda a parte, em sua maioria de modo escrachado. O 23º episódio, Ikkyu Nyukon, adaptado nas versões americana e brasileira como Baseball Blues, é o mais obvio exemplo do uso propositalmente absurdo de anacronismos. Não encontra apoio na realidade absolutamente nenhum dos acontecimentos mostrado nesse capítulo, no qual vemos os personagens jogarem uma partida de beisebol, esporte que sequer existia, contra uma frota estadunidense que busca forçar a abertura dos portos do país, em óbvia alusão à chegada do Comodoro Perry ao arquipélago quase duzentos anos depois, em 1854.

Em diferentes escalas, brincadeiras desse tipo se repetem ao longo de toda a série. Os personagens Rikiei (episódios 3 e 4) e Kagemaru (episódio 24), por exemplo, aparecem usando óculos de sol, algo absolutamente impensável do ponto de vista da verossimilhança.

Mukuro (episódios 13 e 14), por sua vez, porta um modelo de revolver, um com cilindro giratório, que não viria a ser inventado antes de 1718, ao passo que no 15º capítulos, passado em Osaka, vemos claramente a torre Tsutenkaku, importante ponto turístico da cidade, construída apenas em 1912. Há ainda, no episódio 19, uma breve aparição do Cristo Redentor (!) como uma das estátuas presentes no local de culto de uma seita de kakure kirishitan. Enfim, a lista de exemplos é imensa. Se quiserem conferir mais, entrem nessa página, alimentada pela entusiasta Paula O’Keefe, do já mencionado site Amalgam.

Mais importante que as distorções históricas, no entanto, é a arte do champuru, da mistura, de combinar diferentes produtos num novo. Os ingredientes, nesse caso, foram o jidaigeki e o hip hop, e, já tendo transcrito o testemunho de Watanabe acerca do porquê de ter decidido realizar um drama histórico, nada mais justo do que deixar aqui sua explicação sobre a inusitada escolha da cultura hip hop como ponto de convergência do anime:

“Desta vez, eu não queria usar música que tivesse uma forte linha melódica ou construção clássica. Eu queria algo mais fragmentado, mais simples e selvagem, com uma batida poderosa. Foi por isso que optei pelo hip hop. Naqueles tempos, todos carregavam uma espada – uma arma mortal – consigo, e desembainha-la, ainda que de modo inocente, enquanto andava pela rua era o suficiente para conduzir a uma luta. Eu estava à procura de uma batida forte, cortante, que pudesse expressar o sentimento da época. Queria música que não fosse nada além da batida. Produtores de hip hop não dizem que estão “fazendo uma música”, e sim que estão “criando uma batida”. Quando fiz um CD demo para Champloo, apenas escrevi “Batidas de SAMURAI CHAMPLOO” [Beats of SAMURAI CHAMPLOO].

Além disso, o hip hop pegou coisas emprestadas de estilos mais antigos, como o jazz e o soul, e as incrementou em uma batida contemporânea através do processo de sampling. Do mesmo modo, nós estávamos sampleando os dramas históricos de samurai para fazer algo novo. Aquele tipo de música combinou com o tipo de anime que estávamos criando.

Outra similaridade é que os rappers chamam de representar. Se você vive no Japão de hoje, suas ações são constantemente restringidas. O prego que se sobressai é martelado. Se você tentar voar por conta própria, será derrubado. Por isso as pessoas se esforçam ao máximo para viver em harmonia com aqueles ao redor, sem causar problemas. Bem, as coisas eram muito diferentes no passado. Nos tempos feudais, não importar o que digam a respeito, um samurai determinada seu destino com sua espada. Quando decidi retratar esse tipo de personagem, percebi que eles eram muito similares ao rappers que expressam a si mesmos com nada além de um microfone. Essas são apenas algumas das razões que me levaram a usar o hip hop.”

Nascido nos guetos norte-americanos em idos da década de 1970, o hip hop dá continuidade a uma longa tradição de vertentes da música negra, iniciada com o blues, por meio das quais são expressos os sofrimentos das classes mais pobres. Evoluindo rapidamente, o gênero transpôs as barreiras musicais e logo passou a influenciar o linguajar, as vestimentas e o modo de agir das comunidades, se transformando em um verdadeiro modo de vida, uma cultura separada em quatro elementos primordiais: o DJing, arte de criar novas batidas usando bases estabelecidas praticada pelos DJs; o rap, que consiste nas letras, sejam elas recitadas, cantatas ou improvisadas lançadas pelos MCs (mestres de cerimónias, que originalmente tinham como função animar as festas de bairro); o break, estilo de dança de rua marcado por movimentos elaborados e desafiadores; e o grafite, a representação gráfica do movimento, caracterizada pela contravenção e pela utilização de espaços urbanos geralmente não voltados para a arte. Todos esses pilares estão inseridos em Samurai Champloo, e vale a pena falar um pouco sobre cada um deles.

O break, certamente o elemento que menos recebeu atenção ao longo da animação, pode ser identificado no acrobático, imprevisível estilo de luta de Mugen, conforme atesta a sequência de imagens abaixo, em que o vemos fazer um windmill, um dos movimentos prediletos dos b-boys, para desarmar um oponente:

Já ao grafite é dedicado todo o 18º episódio, Bunbu Ryodo (War of the Words ou A Guerra das Palavras). Traçando um paralelo entre os artistas urbanos e os estudiosos das artes marciais, visto que ambos buscam o aperfeiçoamento de suas técnicas por meio de embates com pessoas de igual habilidade, o anime mostra os contornos de uma forma de expressão que, em essência, é competitiva e autoafirmativa. Grafitar os locais nunca explorados, do modo nunca antes feito – esse é um objetivo que, feitas as devidas substituições de palavras, é compartilhado por todos que dedicam suas vidas a uma arte. No mesmo episódio é feita a curiosa inserção de Ando Uobori, personagem que, como já mostra o nome, é baseado em Andy Warhol, patrono da pop art, movimento que, tal qual o grafite fez anos depois, desafiou os padrões aceitos até então.

Yuiga Dokuson (The Art of Altercation nos EUA e A Arte de Kroroation no Brasil), 8º parada da jornada, é provavelmente o episódio em que rap entra em cena de modo mais marcante. Nagamitsu, centro das atenções nesta aventura, é claramente um retrato do rapper egocêntrico, que deseja dominar o país e que manda versos em freestyle sempre que encontra um adversário. Além disso, um de seus asseclas, Shimpachi, utiliza o beatbox (especialmente gravado por Afra, um dos mais respeitados representantes dessa técnica, por muitos considerada o quinto pilar do hip hop, no Japão) para dar ritmo às declamações do autodenominado futuro xogum. Ademais, no início do 14º capítulo encontramos um trio de camponeses, carregando caixotes de madeira nos ombros como se fossem caixas de som, que narram em rimas (performizadas pelos três MCs do grupo Torikabuto) uma história de fantasmas.

Contudo, o DJing é elemento que se sobressaí no anime, acompanhando cada uma de suas cenas. É claro que estou me referindo à trilha sonora do programa, que, assim como em qualquer outro título de Watanabe, é parte fundamental da experiência de se assistir Samurai Champloo. Resgatando a história que comecei a contar no início do texto, Tsutchie foi o primeiro membro da equipe a ser escolhido, e foi a partir da troca de ideias com ele que Watanabe traçou os rumos que a OST seguiria. Em uma entrevista com ambos, também presente no Roman Album, foi revelado que, já no primeiro encontro oficialmente relacionado ao projeto, o DJ levou uma fita demo contendo um compilado de faixas para o diretor, que, ao ser questionado se “ela já continha o tipo de música que você queria?”, respondeu: “Ela serviu mais como inspiração. Ao solicitar as primeiras faixas, você geralmente não dá instruções concretas do que quer. Até porque, nesse ponto, você sequer sabe o quer. As coisas sempre acabam sendo diferentes do que você imaginou a princípio, e dar muitas instruções nunca levou ninguém a nada de bom. Na realidade, isso provavelmente se voltaria contra você. O melhor a fazer é não dizer muito e deixar o compositor criar. Então você arranja um jeito de usar o que ele fez.”

Com esse amplo espaço para produzir, Tsutchie, conhecido pelos trabalhos minimalistas de seus álbuns solo e contribuições com o Shakkazombie, pôde explorar ao máximo sua criatividade. Colaborando com dois dos quatro discos que compõem a trilha sonora oficial do anime – Masta, o terceiro deles, no qual também se encontram músicas do duo Force of Nature, e Playlist, um CD inteiramente seu, que veio a ser o último dos lançamentos –, o artista entregou algumas peças características do estilo contido que o tornou conhecido, como a harmoniosa e um tanto melancólica Deeper than Words, utilizada no 4º episódio, quando Jin e o velho yakuza Kawara discutem sobre a vanidade de uma vida de crimes, e 2 Messages, que, com a cadência de um violão acústico, marca o entendimento final entre os protagonistas na penúltima cena do anime. Variando entre múltiplas camadas de distorção e uma sonoridade mais limpa, ele criou ainda duas das peças mais tocadas ao longo da série, I Sighed, tema de quase todos os momentos de consternação ou desespero, e Thank You, que pontua a maioria das cenas emotivas.

Engana-se, entretanto, quem pensa que ele ficou confinado a sua zona de conforto. Brincando com as possibilidades, o DJ recorreu a bases de jazz fusion em Dry, como se verifica na linha de baixo bastante grave, deu uma pegada funk a Reflective e até se arriscou com a nostalgia disco em Sincerely. Contagiado pelo clima livre da produção, Tsutchie chegou a desobedecer uma das raras solicitações de Watanabe, que lhe pedira uma faixa com rimas por cima da batida; no lugar de entrar em contato com algum rapper, ele se trancando no estúdio por horas com a artista pop Kazami, para a qual trabalhava como DJ em suas performances ao vivo, e saiu de lá com You, uma balada que pouco tem a ver com o restante das insert songs do anime. Por sorte, o diretor apreciou tanto a iniciativa quanto o produto dela resultante, e deu à canção um papel de destaque, usando-a para fechar meu episódio predileto da série, a segunda parte de Suisei Mushi. Falando em encerramentos, o músico trouxe ainda outro de seus amigos, Azuma Riki, do grupo Small Circle of Friends, cujo estilo se assemelha mais a poesia recitada que ao rap, para cantar Fly, tocada nos créditos do divertidíssimo Baseball Blues. Tendo sido o primeiro a ser informado sobre Samurai Champloo, Tsutchie provou ser um de seus mais importantes colaboradores. E a ele devem agradecimentos todos que se emocionaram em momentos como o que Jin mata Yukimaru, com o qual nutria um relacionamento de irmão, no 17º capítulo – momentos estes que careceriam de ritmo caso composições como Process não pudessem ser ouvidas ao fundo.

A segunda pessoa escolhida por Watanabe para integrar a divisão musical foi certamente o mais famoso membro dessa equipe, Nujabes, nome artístico de Jun Seba, que pode ser considerado o grande difusor do hip hop instrumental japonês (a quem interessar possa, escrevi há anos um texto, hoje já um tanto defasado, em que discorro sobre o assunto, que pode ser lido aqui). Tragicamente falecido em fevereiro de 2010, Nujabes foi uma personalidade reclusa, e pouco se sabe sobre sua atuação durante o período de produção do anime. O que se sabe é que, com influências jazzísticas e uma noção sem igual de sampling, ele criou as mais conhecidas músicas de Champloo, presentes nos álbuns Departure e Impression, a começar pelo conjunto de abertura e encerramento. Battlecry, tema capaz de resumir como poucos o sentimento de uma produção, é uma batida downtempo sobreposta pelas afiadas rimas de Shing02, amigo de longa data com quem Jun já havia criado sons como F.I.L.O, presente em seu primeiro álbum solo, Metaphorical Music, e Luv (Sic), que consta na antologia Hydeout Productions 1st Collection. Já Shiki no Uta, encerramento que funciona como uma confissão da amargura que Fuu reluta em demonstrar no anime, é uma linda junção de samples de cool jazz – cuja base é a faixa Beat Laments The World, que também pode ser ouvida no disco de estreia de Nujabes –, vocalizada por MINMI, cantora que, transitando entre o pop e o R&B, também emprestou sua voz à igualmente bonita Who’s Theme, canção que põem um ponto final no episódio de recapitulação da série, Onko Chinshin (Disorder Diaries; O Diário da Desordem).

Com uma proposta chill out, as irmãs The Space Between Two Worlds e World Without Words figuram entre as prediletas dos fãs do trabalho de Nujabes na série – trabalho este que, tomando rumos diversos, como se vê na repleta de nuances Sanctuary Ship, ou em Mystline, a única faixa instrumental de toda a trilha sonora que não conta com uma batida e que encerra de forma poética o 4º episódio da animação, mereceu a aclamação crítica que recebeu. E é justamente o brilhantismo de sua atuação que me leva a fazer uma das poucas críticas que tenho ao anime: embora em geral as aproveite com maestria (a forma cronometrada como lança 1st Samurai na luta entre Mugen e Ukon, ao término do 10º episódio, não me deixa mentir), Watanabe também acaba por deixar de lado muitas das músicas de que dispõe, justamente pela grande qualidade que quase todas apresentam. É o caso de Tsurugi no Mai, que não toca nenhuma vez durante os 26 episódios, e de Transcendence, no meu entender a melhor de todas as faixas pensadas para Champloo, ambas assinadas por Nujabes.

O terceiro DJ a ser escolhido para o time foi o Fat Jon, consagrada produtor natural de Ohio, mas que há anos vive em Berlin. Coincidentemente, Jon e Nujabes já eram colaboradores à época, tendo este último incluindo remixes de músicas do Five Deez, coletivo integrado pelo artista norte-americano, nos já mencionados Metaphorical Music e Hydeout Productions 1st Collection, lançados um ano antes de Champloo ir ao ar. Uma coincidência ainda mais relevante é que John Marshall, nome verdadeiro do produtor, já era um fã de Macross Plus e Cowboy Bebop, trabalhos pregressos de Watanabe, antes mesmo de receber o convite. Consta em uma entrevista, que pode ser lida no site oficial da série, que ele ficou tão eufórico com a notícia que começou a trabalhar de imediato, concluindo boa parte das faixas que entregaria sem nem ao menos discutir o projeto com o diretor. Foi um esforço apaixonado, como pode constatar qualquer um que ouça as densas batidas de Genome ou de 624 Part 2.

Se fazendo presentes em alguns dos momentos mais tristes do anime – como na dança de vagalumes que encerra o 2º episódio, momento em que ouvimos tocar Ask, ou em idos do 7º capítulo, quando Fuu fala pela primeira vez sobre seu passado ao som de How You Feel –, parece assustador que Jon marque presença também em algumas de suas melhores cenas de ação, como o embate entre Jin e Sara, que abre o 21º episódio na pulsação de Ole, ou no reencontro de Yukimaru com seu “irmão de espada”, no episódio 16, quando In Position nos surpreende com suas múltiplas camadas de samples. E o músico parece compartilhar com o diretor a visão de que há similaridades entre os samurais e os trackmakers modernos. Segundo ele: “O que os personagens representam é algo muito próximo do que os artistas de hip hop representam. Colocando de outro modo, hip hop é o único tipo de música que poderia expressar esses personagens.” E, de fato, ao rever uma das cenas-chaves do penúltimo episódio, aquela em que Mugen e Jin se separam para enfrentar a morte separadamente, não consigo conceber como algo além da hipnótica 624 Part 1 poderia transmitir a emoção necessária.

Por último, mas não menos importante, foi convocada a dupla japonesa Force of Nature, composta por KZA e DJ Kent. Importante ressaltar que antes de seu envolvimento com Champloo, o F.O.N, como também é conhecido, orbitava mais as esferas das músicas house e dub do que a do hip hop. E foi justamente por isso que Watanabe escolheu os dois amigos. Ele precisava que alguém assumisse o que chamou de “trabalho sujo”, o que, no caso, implica a necessidade de se afastar um pouco das faixas sustentadas apenas pelas batidas para criar músicas mais empolgantes, que pudessem ser utilizadas nas grandes cenas de ação. E dar tal função a artistas que não eram muito envolvidos com o hip hop provou ser a pedida certa. Com inventividade, o Force of Nature conseguiu realizar um trabalho totalmente diferente daqueles levados a cabo pelos três outros produtores, como mostram a matadora Sneak Chamber, honrada ao servir de tema do primeiro duelo entre nossos heróis, e a alucinante sequência de percussão The Million Way of Drum, usado para dar um fim aos 14º e 21º episódios.